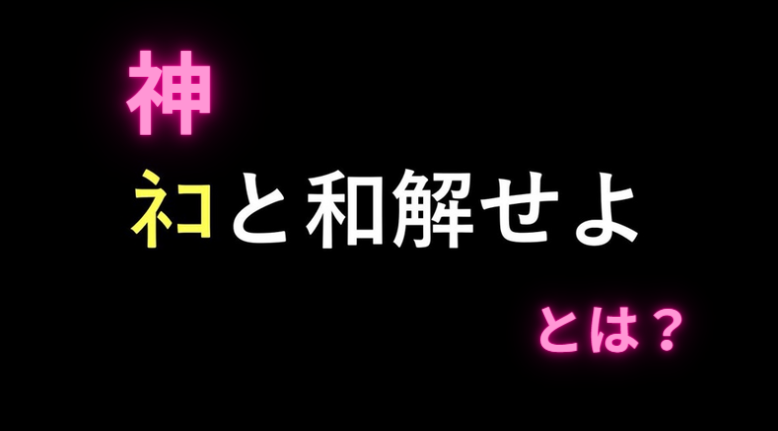

2014年頃に話題になった「ネコと和解せよ」とはどういう意味のものだったのか?

はたして、ネコは神だったのか?

ネコと和解せよ:現象の起源と文化的意義

キリスト看板から始まったユニークな変遷

「ネコと和解せよ」というフレーズは、もともと宮城県を中心に活動する「聖書配布協力会」が設置したキリスト看板が原点です。この看板は1952年から東北地方に多く見られ、宗教的なメッセージを人々に伝えるために設計されました。しかし、その直接的で威圧感のあるメッセージが、一部の猫愛好家によって愛情深く、ユーモラスに再解釈され、新たなカルチャーへと昇華されました。

ネット文化における役割と拡散

この現象は、特にインターネットを通じて急速に広がりました。SNSやブログなどのデジタルプラットフォームが、「ネコと和解せよ」のメッセージを含む画像や記事を一気に拡散。特に、画像加工技術を駆使したバリエーションは若年層を中心に大きな話題を呼び、ミーム(Meme)としての地位を確立しました。

文化的な意義と受容

初めはただのユーモアとして受け取られがちだったこのフレーズですが、次第に「異なる背景を持つ者同士の和解」というより深い文化的な意義を持つようになりました。宗教と日常生活、そして人々と動物との間における調和の必要性を象徴する言葉として、多くの人々に受け入れられるようになりました。

画像加工で生まれ変わる看板:ネコと和解せよの秘密

加工技術の進化とクリエイティブな表現

デジタル画像加工技術の進歩が、「ネコと和解せよ」現象の核心にあります。初期のシンプルなテキスト変更から始まり、現在では高度なフォトショップ技術を駆使して、看板の元の意味を保ちながらも全く新しいビジュアルを創出しています。これにより、看板のメッセージはより幅広いオーディエンスに受け入れられやすくなりました。

バイラルマーケティングの一環としての活用

「ネコと和解せよ」の画像は、バイラルマーケティングの優れた事例とも言えます。特に猫をテーマにした商品やイベントのプロモーションに利用されることが多く、このユニークなフレーズは、注目度の高い広告キャンペーンへと進化しています。※バイラルマーケティングとは、 商品・サービスを利用したユーザーが他の人に紹介するように仕向けるマーケティング手法 の事。

社会的な影響と広告への応用

社会的なディスカッションを促進するツールとしても、このフレーズは有効です。宗教的なメッセージが柔軟に変更され、より親しみやすく、時には討論を生むトピックとして機能しています。広告業界では、このようなクリエイティブなアプローチが新たな顧客層を引き寄せる手法として認識されています。

実際の経験から学ぶ:ネコとの和解方法

和解の第一歩:猫の心理を理解する

ネコとの和解を図る上で最も重要なのは、猫の行動や心理を理解することです。猫は縄張り意識が強く、不安を感じると攻撃的になることがあります。このため、彼らの空間を尊重し、ゆっくりと信頼関係を築くことが不可欠です。

経験者が語る成功例とテクニック

実際にネコと和解した人々の話を元に、具体的な成功事例を紹介します。例えば、定期的に遊びや食事を共有することで、徐々に猫との距離を縮める方法が効果的です。また、猫が好むおもちゃやおやつを用意することも、関係強化につながります。

長期的な関係構築とその効果

猫との関係は一朝一夕に築けるものではありません。長期にわたる努力と、猫に合わせた生活リズムの調整が必要です。このプロセスを通じて、人間と猫の間には深い信頼関係が形成され、互いにとって心地よい共生関係が築かれます。

「ネコと和解せよ」に対する海外の反応

“Make peace with cats”:「ネコと和解せよ」

- “The only cat” -> 「唯一のネコ」

- “I’ve seen this joke many times, but I always smile” -> 「このネタ何度となく見てるんだけど、毎回ニヤニヤしてしまう」

- “Make peace with cats lol” -> 「ネコと和解せよwwwwww」

- “Clearly there’s one unrelated one mixed in” -> 「明らかに無関係なのがひとつだけ混じって」

- “Somehow El Shaddai is there” -> 「なんかエルシャダイはいっとる」

- “Is this a signboard of a religious group related to cats?” -> 「これはネコに関わる宗教団体か何かの看板でしょうか?」

- “I laughed!” -> 「吹いた!」

- “Make peace with cats lol” -> 「ネコと和解せよ笑」

- “So cute” -> 「めっちゃかわいい」

- “Make peace with cats lol” -> 「ネコと和解せよww」

- “After all, it’s a cat” -> 「やっぱり、ネコですよね」

- “A cat? lol Isn’t it a god” -> 「ネコ? ww神じゃないのか」

- “It’s slowly coming” -> 「ジワジワ来るわ」

- “Fear and respect the cat” -> 「ネコを恐れ敬え」

これらの反応は「猫と和解せよ」という看板メッセージに対するものであり、多くの人がこのメッセージを面白がり楽しんでいることが分かります。

ある海外の研究結果が…

アメリカの研究によると、無宗教者の方が宗教を信仰している人よりも猫を飼っている割合が高いことが明らかになりました。オクラホマ大学の調査によれば、信仰心が強い人は平均1.4匹の猫を飼っていますが、無宗教者は平均2匹以上の猫を飼っています。これは、猫が「神に似た存在」として無宗教者によって所有されている可能性があるためです。ペットを飼うことで得られる満足感や相互作用が、宗教を信じる人にとっての社会的相互作用の代わりとなっていると考えられます。古代エジプトでも猫は神として崇拝されており、現代でもその名残が見られます。

補足情報

- 古代エジプトでは、猫は神として崇められ、猫を殺すことは死刑に値するほど重罪でした。

- 無宗教者は猫に対して「仕える」行動を取っており、その関係が猫を神聖視する理由となっています。

結論?

「猫」はやはり「神」だった!!

コメント